Русская сказка

Отзыв к сказке басне Льва Толстого «Лев и лисица»

В сказках Льва Толстого царь зверей всегда проявляет разные черты характера. То он справедливый и мудрый, а то он становится кровожадным и беспощадным. У писателя есть несколько сказок, в которых лев является главным героем. Персонажи, которые с ним взаимодействуют в повествованиях, тоже самые различные. Но автор любит часто противопоставлять льву хитрую лисицу, как и в этой сказке.

Пересказ сказки

Львы тоже стареют. Вот и герой этой сказки уже не смог охотиться как прежде. А как жить дальше? Надо приспосабливаться. Лев решил использовать хитрость. Он притворился больным, а сам лёг в пещере. Звери приходили ко льву, чтобы выказать своё сочувствие. Лев этим пользовался и питался теми, кто приходил к нему с благими намерениями. Лисица тоже должна была нанести визит вежливости. Но она же зверь хитрый. Не заходя в пещеру, лиса справилась о здоровье у царя зверей. Лев ответил, что здоровье его плохо, а сам приглашает лисицу войти внутрь и интересуется, отчего она стоит возле пещеры. Лисица напрямую сказала льву, что увидела много следов входящих зверей, а вот обратных следов не наблюдает. Так лев понял, что рыжая красавица лиса раскрыла его хитрость.

Мораль

У великого классика все сказки со смыслом. В этом повествовании мораль в том, что на одного хитрого человека найдётся другой хитрец. Но лиса очень осторожный и наблюдательный зверь. Эти качества, выработанные ею годами, помогли ей избежать горькой участи других уже съеденных зверей. Если бы лиса не учитывала чужие ошибки, она не смогла бы выжить во многих трудных ситуациях. Когда взрослые будут читать эти произведения своим детям, они должны сказать, что в жизни нельзя быть слишком доверчивым. Не зря же говорят, что «нужно доверять, но проверять». Лиса в сказке очень наблюдательная, но она к тому же очень умная. Ведь не только нужно было заметить, что в пещеру вели все следы разных животных, а из пещеры не было ни одного следа. Нужно было догадаться, почему так произошло. И в содержании авторской сказки ясно видно, что лев всех съедал (об этом читали в самом начале текста). Только те, кто сможет сделать правильные выводы, то есть проанализировать ситуацию, «примерить» на себя, те смогут выжить и идти дальше. Конечно, задумывая такую книгу поучительных сказок, Лев Николаевич, наверное, не знал, что его персонажами окажутся такие звери, которых трудно представить в сказке хитрыми и злыми, ведь эти сказки будут читать малыши. Но по-другому было написать нельзя. Детей нужно готовить к взрослой жизни, значит им нужно рассказывать правду, какой бы горькой она ни была.

Читайте рассказ басню русского писателя Льва Николаевича Толстого «Лев и лисица» онлайн бесплатно и без регистрации.

Читать басню Добрая Лисица онлайн

Стрелок весной малиновку убил. Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое, Но нет; за ней должны ещё погибнуть трое: Он бедных трёх её птенцов осиротил. Едва из скорлупы, без смыслу и без сил, Малютки терпят голод И холод И писком жалобным зовут напрасно мать. «Как можно не страдать, Малюток этих видя; И сердце чьё об них не заболит? — Лисица птицам говорит, На камушке против гнезда сироток сидя. — Не киньте, милые, без помощи детей; Хотя по зёрнышку бедняжкам вы снесите, Хоть по соломинке к их гнёздышку приткните: Вы этим жизнь их сохраните; Чтo? дела доброго святей!

Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь: Не лучше ль дать себя немножко ощипать И перьем бы твоим постельку их устлать, Ведь попусту ж его ты растеряешь. Ты, жавронок, чем по верхам Тебе кувыркаться, кружиться, Ты б корму поискал по нивам, по лугам, Чтоб с сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, Промыслить корм они и сами бы могли: Так ты бы с своего гнезда слетела Да вместо матери к малюткам села, А деток бы твоих пусть бог Берёг. Ты б, ласточка, ловила мошек, Полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, — Ты знаешь, как всех голос твой прельщает, — Меж тем, пока зефир их с гнёздышком качает, Ты б убаюкивал их песенкой своей. Такою нежностью, я твёрдо верю, Вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня: докажем, что в лесах Есть добрые сердца, и что…» При сих словах Малютки бедные все трое, Не могши с голоду сидеть в покое, Попадали к Лисе на низ. Что ж кумушка? – Тотчас их съела И поученья не допела.

Читатель, не дивись! Кто добр поистине, не распложая слова, В молчанье тот добро творит; А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, Тот часто только добр на счёт другого, Затем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все — Сродни моей Лисе.

(Илл. Ирины Петелиной)

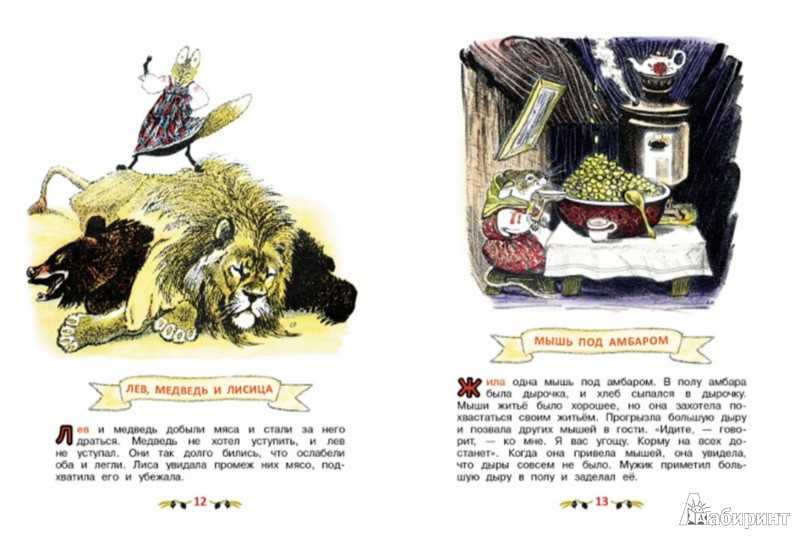

Басни Толстого

Басни Толстого – самостоятельный памятник русской литературы и одно из лучших переложений басен Эзопа. Небольшие, но познавательные басни Толстого стоит читать, чтобы проникнуться духом гениальных произведений.

Есть несколько причин басни Толстого читать – и своим детям, и самостоятельно, и школьникам, и взрослым.

Во-первых, это часть того базового уровня культуры, который впитывается с самых юных лет, который потом служит базой для дальнейшего развития и образования.

Во-вторых, басни Толстого отлично передают и смысл, и дух басен великого Эзопа. У Толстого был свой собственный взгляд на то, как их надо переводить, и этот взгляд заслуживает внимания и уважения.

Полулегендарный Эзоп оставил нам целую серию классических басен, которые, пережив два с половиной тысячелетия, вошли в сокровищницу мировой литературы, стали основой для басен Крылова и Лафонтена, многократно вплетались в сюжеты самых разных произведений искусства. И когда Толстой прочитал басни греческого мудреца, он понял, что их необходимо знать детям. Но как донести до детей древнегреческие сказания?

Подход Толстого к переводу басен

Эзоп, если и существовал, то не был поэтом, его басни написаны в прозе. Они лаконичны, ясны, и доносят понятную детям мораль через естественные образы. Это гениальный образец чистоты слова и мысли.

Традиционно же все басни переводили стихами.

По мнению Толстого, читать басни после этого становилось сложнее, появлялись ненужные излишества, и пропадала та стройность, которая являлась их неотъемлемой частью.

Переводы и басни Толстого, читать которые мы все можем сейчас, делятся на несколько видов:

- Буквальные. Он сам их так называл. Основная идея – максимально точно передать оригинал, слово в слово.

- Вольные переложения в прозе. Так Толстой переводил басни для детей. Он тщательно, аккуратно передавал сюжет, при этом приближая его к современной реальности. Где-то это достигалось вплетением пословиц, где-то – народных сказок. Некоторые басни Эзопа Толстой пересказывал в виде короткой зарисовки, рассказа (например, так появился рассказ «Два товарища»).

Отличия и сходства басен Толстого и Крылова

Если мы начнём басни Толстого читать, мы сразу увидим и знакомые образы, и те, что отличаются от привычного. Всё дело в разном подходе.

Так, например, и Толстой, и Крылов иногда заменяли персонажей и заголовки в баснях Эзопа. Их делали ближе к привычным нам реалиям. Так, например, в басне «Мужик и Водяной» изначально был греческий бог Гермес.

Но понятно, что крестьянским детям история становилась понятнее с более близкими персонажами.

В то же время, в переводах Крылова и Лафонтена ворона и лисица спорят из-за куска сыра. Толстой подчёркивал противоестественность такого сюжета: ни одно из этих животных не питается сыром. И у него, как и в оригинале у Эзопа, ворона держит в клюве кусок мяса.

Ясность и чистота басен Толстого

Главное, к чему стремился Толстой, – к красоте, краткости и ясности текста. Именно в этом он видел суть басни. Во всех переложениях и стихотворных переводах было много лишнего. Он же пытался передать подлинное лицо басни как образа лаконизма.

Басни Толстого живые, поучительные и понятные каждому истории. Они близки, они заставляют что-то в душе откликаться и меняться. А значит, отвечают основным целям автора: обучать читателей прекрасному родному языку и знакомить их с классическими баснями

Мораль басен Толстого всегда понятна детям – и это очень важно

Анализ, мораль басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак»

Басня «Лебедь, Щука и Рак» стала своеобразной визитной карточкой поэта, несмотря на то, что огромное количество других произведений Ивана Андреевича Крылова пополнили сокровищницу русской классической литературы. Это одна из самых известных и цитируемых его басен. Многие ее выражения стали крылатыми. Оригинальная басня была неоднократно прочитана при дворе.

Басня написана в 1814 году. В годы отечественной войны, да и в последующий за ней период творчество Ивана Андреевича, которого почитали певцом простонародья, приобретает политическую направленность, созвучную тенденциям, главенствующим в русском обществе. В этом проявилась гениальность его поэтического предвидения, глубина исторического анализа, истинная народность его творчества. Кроме простого, бытового смысла, басня «Лебедь, Щука и Рак» имеет явный внешнеполитический подтекст. Он ярко отражает общественное недовольство граждан России действиями союзников императора Александра I.

Поэт, несомненно, хорошо знакомый с народным творчеством, русским фольклором, его традиционным принципом тройственности – три богатыря, три желания, вводит в сюжетную линию трех персонажей. Автор намеренно, чтобы приблизить реалии басни к простому народу, выбирает в качестве персонажей животных, популярных в русском фольклоре, с полярной манерой поведения и кардинально отличной средой обитания. Это позволяет ярче иллюстрировать разность интересов ситуативных политических союзников, имитацию ими усилий по урегулированию послевоенной ситуации в Европе. Равнодействующая усилий таких «горе-союзников» приводит к удручающему результату.

Настоящим украшением басни являются фразеологизмы «на лад …дело не пойдет», «из кожи лезут вон», причем последний одновременно выступает яркой гиперболой. Однородные подлежащие «Лебедь, Рак да Щука», являясь средством художественной выразительности, одновременно создают акцент на собирательности действий, которая создает контраст с удручающей результативностью.

Среди других выразительных средств – инверсия – «поклажа бы …казалась и легка», «вместе трое все в него впряглись», «везти … воз взялись», «кто виноват из них», антитеза – «выйдет …не дело, только мука», метафора – «рвется в облака», эллипсис – «кто прав, – (об этом) судить не нам», антонимы – «кто виноват…, кто прав», ирония – «воз и ныне там». Автор использует характерную для него разговорную лексику – наречие «вон» в значении «наружу», оборот «нет ходу», и лексику с оттенком архаичности – наречие «ныне», существительное «согласье».

В контексте басни слово «товарищ» лишено той политической окраски, которая так прочно к нему пристала, что устойчиво ассоциируется с определенной тематикой. Задолго до революционных событий 1917 года оно традиционно использовалось для названия людей соединенных одним делом, коллег. Автор употребляет это слово, чтобы подчеркнуть взаимное доверие, солидарность, следствием которого должно стать плодотворное сотрудничество.

Дело в значении «плодотворный труд « – ключевое слово басни. Лексический повтор – «…дело не пойдет, и выйдет из него не дело…» – призван создать необходимый акцент на этом слове. Ровную интонацию басни нарушает риторическое восклицание «…возу все нет ходу!». Оно одновременно обозначает пик психологического напряжения, умело созданного автором всего несколькими фразами, и является символом бесплодных усилий героев.

Мораль басни – необходимость разумного компромисса. Без способности покинуть узкий круг собственных интересов нет шансов на успех совместной деятельности.

Рубрики стихотворения: Анализ стихотворений ✑ Басни Крылова ✑

Басни

Басня «Лев на ловле»

Прослушать басню «Лев на ловле» Собака, Лев, да Волк с Лисой В соседстве как-то жили, И вот какой Между собой

Они завет все положили:

Чтоб им зверей съобща ловить, И что́ наловится, всё поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала Лиса оленя поимала, И шлет к товарищам послов, Чтоб шли делить счастливый лов:

Добыча, право, недурная!

Пришли, пришел и Лев; он, когти разминая И озираючи товарищей кругом, Дележ располагает И говорит: «Мы, братцы, вчетвером». И на четверо он оленя раздирает. «Теперь, давай делить! Смотрите же, друзья: Вот эта часть моя По договору; Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; Вот эта мне за то, что всех сильнее я; А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,

Тот с места жив не встанет».

Примечание

Заве́т – договор, союз, наказ, обещание.

Время написания: 1808 г. Крылатое выражение: Львиная доля. Изначально выражение «львиная доля» означало большую и лучшую часть чего-либо, полученную кем-либо заведомо несправедливо, по праву сильного. Впоследствии это выражение стало означать просто большую (лучшую) часть чего-либо.

azbyka.ru

Мораль басни Лев и ее анализ

Обратимся к басне 1830 года. Ее название «Лев». Просто «Лев», без «и». Лев, так сказать, в чистом виде. И басни истина дана тоже в чистом виде: к рассказу нет пояснения, нет морали. Одна лишь картина, снятая с действительности. Картина, правда, аллегорическая, но тем она правдивее. Итак, когда Лев стал стар и хил, ему надоела жесткая постель.

Он созывает к себе бояр, волков и медведей, т.е. собрался совещательный орган.

К нему обращена речь Льва. Он говорит о том, что постель ему стала слишком жестка,

…«Так как бы, не тягча ни бедных, ни богатых,

Мне шерсти пособрать».

Итак, Лев предупредил (специально — старик знал, что в таких случаях происходило) своих бояр: не тягчить ни бедных, ни богатых. Всего вероятнее, после этого следовало ожидать, что пушистые и косматые произведут нечто вроде «складчины», — к тому же много ли старику нужно на матрац.

Не тут-то было. Мы забыли, где мы находимся, забыли о всеподавляющей системе и ее добродетелях — жадности, скаредности и сутяжничестве. О власти «жирных», как сказал бы Маяковский. Поступаете в 2021 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.

Своя рука владыка… И вот что ответили и вот что сделали бояре:

«Кто станет для тебя жалеть своей

Не только шерсти — кожи…»

Какая готовность пожертвовать все! Но вельможи продолжают. Они говорят, что у них есть много зверей, с которых они наберут шерсти.

«От этого их не убудет;

Напротив, им же легче будет».

Речь поистине удивительна: басня позволила вести рассказ на уровне типического. Грабь ограбленного. Ему же будет легче. Бери шерсть с тех, на ком ее нет. Какая страшная логика. Самое потрясающее в ней — ее правдивость. Потрясает в ней глубокое понимание Крыловым, великим писателем-социологом, крепостнической системы государственного управления. И тотчас выполнен совет премудрый сей. А что наш старый, справедливый, добрый Лев? Лев? Что Лев! Он

…не нахвалится усердием друзей…

«Но в чем же то они усердие явили?» — спрашивает Крылов и дает точный, фотографически точный ответ. Тем, что дочиста обрили зверей, а сами, хотя и были вдвое богаче шерстью, не поступились ни волоском, а даже поживились из дани — запаслись себе на зиму тюфяком. .

Можно добавить, что к Крылову никто из русских писателей уже ничего в этом смысле не добавил и не мог добавить. Не только Гоголь, но и Герцен, но и всеведающий Щедрин. И уже сейчас, в порядке предварительного вывода, можно сказать, что этому же, то есть выявлению законов системы, служит у поэта и поиск доброго царя, доброго Льва. «Ищите, где он добр» — для Крылова не многозначность характера, не борение страстей, в котором пафос пробивается через все препоны и утверждает себя как пафос, как характер, — нет. Проблема «доброго Льва» — проблема выявления сущности системы путем выключения главного члена ее.

Полезный материал по теме:

- Мораль басни Рыбьи пляски и ее анализ. Два варианта басни

- Мораль басни Обоз и ее анализ

- Мораль басни Охотник и ее анализ

- Мораль басни Гуси и ее анализ

- Мораль басни Осел и ее анализ

Анализ басни «Лев, Волк и Лисица»

Автор знакомит своего читателя с историей трех героев: Льва, Волка и Лисицы. Лев – старый и больной царь зверей, который принимал к себе в пещеру всех желающих справиться о его здоровье. Среди них был и Волк, который решил из сложившейся ситуации выжать максимум пользы для своей персоны – с помощью клеветы свести давние счеты с соперником и врагом – Лисицей, которая еще ни разу не показалась у «постели» больного. Однако разрешение ситуации не заставило себя долго ждать. Тут же объявилась хитрая и умная Лиса, которая, переиграв в свою сторону все рассказанное Волком, подставила своего обидчика.

Результат: Волк наказан за вранье, Лиса осталась безнаказанной, Лев, несмотря на то, что все еще остается царем зверей, обманут дважды.

Басня «Лев, Волк и Лисица» не подводит нас к состраданию или разбирательствам, кто прав, а кто нет. По своей сути, в ней нет как такового положительного героя, а вот в этом то и часть жизненных реалий: идеальных нет среди нас, но и не стоит кого-то судить либо осуждать, оставайся честным самому себе и не берись за чужие судьбы и их выбор в отношении жизненных приоритетов.

Читать все басни Толстого

Басни Толстого – мудрость для детей :

Россия подарила миру множество гениальных писателей, которыми мы не устанем восхищаться. Среди них особое место занимают создатели произведений для детей. Необходимо чрезвычайное мастерство, чтобы донести до юных читателей глубокий смысл в интересной форме. Басни Толстого являются одними из наиболее значимых детских произведений.

Что такое басня?

Это произведение представляет собой краткий рассказ, который тем не менее содержит глубокий смысл.

Басни имеют очень важное значение для развития личности ребенка, ведь они позволяют ему легче запоминать мораль произведений. Басня короче сказки, что позволяет детям легко дослушать ее до конца. Обычно они пишутся в прозе, как было и у Эзопа

Именно его произведения легли в основу басен Л.Н. Толстого

Обычно они пишутся в прозе, как было и у Эзопа. Именно его произведения легли в основу басен Л.Н. Толстого.

Автор вкладывал свое значение в слово “басня”. Он считал, что эти произведения должны быть яркими, короткими и понятными. И.А.

Крылов был не очень близок к оригиналу в своих стихотворных баснях, как считал Лев Толстой.

Басни для детей должны быть ближе к оригиналу, дословными, а для придания стихотворной формы автору пришлось много добавлять. Именно поэтому Л.Н. Толстой взялся за их перевод с оригинала сам.

История появления басен Л.Н. Толстого

Несомненно, одним из выдающихся русских писателей является Лев Николаевич Толстой. Басни его хорошо известны детям и школьникам, в то время как у взрослых он ассоциируется уже с такими серьезными произведениями, как “Война и мир” и “Анна Каренина”. Что бы ни писал автор, одно остается неизменным – он вкладывает в свои произведения всю душу, именно поэтому его так любят взрослые и дети.

Басни Толстого имеют интересную историю. Он переводил их с оригинала, стараясь максимально придерживаться первоначального смысла, но в то же время перерабатывать их под реалии русской культуры и своего времени. Так, например, писателю казалось странным и непонятным, почему в басне “Ворон и лисица” в прежних переводах был сыр, ведь животные не едят его.

Писатель работал не просто так, а создавал азбуку для открытой им школы в Ясной Поляне. Л.Н. Толстой считал, что именно басни необходимы детям для обучения и полноценного развития. В 1874 году была выпущена книга для самых маленьких, в которой и были записаны все басни.

О чем басни толстого?

Сам смысл и изложение басен Л.Н. Толстой позаимствовал у Эзопа. Это было сделано не потому, что автор не мог сам придумать их, а потому, что он считал их образцовыми. Лев Николаевич очень высоко ценил труды античного автора.

Басни Толстого представляют собой небольшие рассказы про животных и людей. Обычно в них содержится небольшая проблема, по результатам которой следуют авторские выводы.

Примеров басен можно привести много: “Стрекоза и муравей”, “Волк и журавль”, “Мужик и водяной”, “Курица и золотые яйца” и еще много-много прочих. Действующие лица обычно представляются еще в самом названии басни, а вот постичь ее мудрость можно, лишь прочитав произведение.

Басня “Два товарища”

Басня Толстого “Два товарища” может служить хорошим примером для разбора всех басен. Сам рассказ занимает менее страницы, однако он наполнен глубоким смыслом.

Сюжет басни предельно прост. Двое мужчин идут по тропинке и встречают медведя. Естественно, они перепугались. В результате один успел залезть на дерево, а второй так и остался стоять.

Когда медведь стал подходить, он прикинулся мертвым и так спасся. Медведь понюхал его и ушел. Когда первый мужчина слез, он шутливо спросил у второго, что сказал ему медведь.

Произведение интересно не только по своей форме, но и по содержанию. Действительно, если бы мужик не прикинулся мертвым, то съел бы его медведь, а первый так и сидел бы на дереве и наблюдал за этим. Из этой басни дети могут вынести один урок: не стоит называть друзьями тех, кто в трудную минуту тебя может бросить.

Лев и собачка (Быль)

Иллюстрация Насти Аксеновой

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее.

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.

Лев тронул ее лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.

Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

Осел и соловей

Осел увидел СоловьяИ говорит ему: «Послушай-ка, дружище!Ты, сказывают, петь великий мастерище.Хотел бы очень яСам посудить, твое услышав пенье,Велико ль подлинно твое уменье?»Тут Соловей являть свое искусство стал:Защелкал, засвисталНа тысячу ладов, тянул, переливался;То нежно он ослабевалИ томной вдалеке свирелью отдавался,То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.Внимало все тогдаЛюбимцу и певцу Авроры:Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,И прилегли стада.Чуть-чуть дыша, пастух им любовалсяИ только иногда,Внимая Соловью, пастушке улыбалсяСкончал певец. Осел, уставясь в землю лбом;«Изрядно, — говорит, — сказать неложно,Тебя без скуки слушать можно;А жаль, что незнакомТы с нашим петухом;Еще б ты боле навострился,Когда бы у него немножко поучился».Услыша суд такой, мой бедный СоловейВспорхнул и — полетел за тридевять полей.Избави, Бог, и нас от этаких судей.