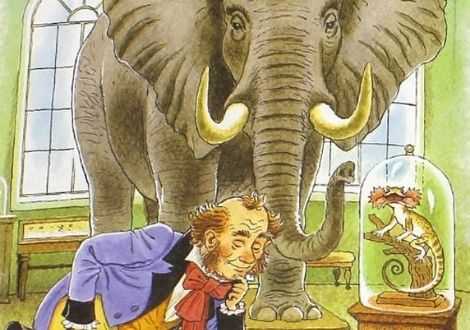

Любопытный (Басня)

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» —«В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;Все видел, высмотрел; от удивленья,Поверишь ли, не станет ни уменьяПересказать тебе, ни сил.Уж подлинно, что там чудес палата!Куда на выдумки природа таровата!Каких зверей, каких там птиц я не видал!Какие бабочки, букашки,Козявки, мушки, таракашки!Одни, как изумруд, другие, как коралл!Какие крохотны коровки!Есть, право, менее булавочной головки!»«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!Я чай, подумал ты, что гору встретил?» —«Да разве там он?» — «Там».- «Ну, братец, виноват:Слона-то я и не приметил».

лучшие басни Крылова

лучшие басни Крылова

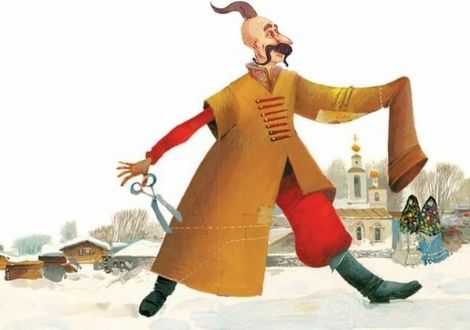

Анализ, мораль басни И. А. Крылова «Щука и кот»

Басни Крылова – яркие бытовые зарисовки, которые охватывают практически все возможные жизненные ситуации. В доступной форме они доносят до читателя, даже до малолетнего, важные истины.

Предположительный год написания басни «Щука и кот» – 1812-й. Опубликование состоялось годом позднее. Ее знаменитые строки уже давно превратились в меткие пословицы. Басня критикует людей, занимающихся не своим делом – самонадеянных бахвалов, которые подвергаются неоправданному риску пострадать и даже погибнуть.

По свидетельству современников, произведение написано по следам военных событий, в ходе которых адмирал П. В. Чичагов не справился с порученной ему М. И. Кутузовым задачей – затруднить наполеоновским войскам отступление в ходе переправы через Березину. Моряк принял начальство над сухопутными войсками. Общественное негодование того времени было так велико, что на адмирала легло даже подозрение в измене. В своем произведении великий русский баснописец мастерски отразил эти настроения, остроумно сведя вместе обитательницу вод и домашнего зверька – зубастых, но таких разных хищников. В результате незадачливая охотница сама стала объектом охоты.

Поэт использует такие выразительные средства:

- инверсию – «начнет печи (печь) сапожник», «ремесло чужое», «браться любит», «дело всё», «посмешищем стать света», «завистью … ль ее мучил», «вздумала … она просить», «взял… он», «стал Васька говорить», «проведать он идет», обеспечивающую рифмовку;

- устаревшие формы слов – «завсегда», «лавливали (то есть ловили в прошлом)», «анбар», «печи», обусловленные лексическим набором литературного языка двухсотлетней давности;

- архаизмы – «осрамиться (опозориться)», «полно» (в значении «довольно, хватит»), «невидаль» (нечто невиданное);

- просторечные формы сравнительных степеней прилагательных – «упрямей», «вздорней», «скорей»;

- эпитеты – «разумный совет», «кошачье ремесло», «рыбный стол» – делающие речь яркой и образной;

- риторический вопрос – «может, лукавый мучил … иль стол наскучил?» – который подчеркивает отсутствие разумных мотивов поступка Щуки;

- риторические восклицания – «…полно!», «Вот невидаль…!», «В добрый час!», «И дельно!» – создающие эмоциональный фон изложения;

- перифраз – «лукавый» – иное название нечистой силы (беса);

- олицетворения – «стол наскучил»;

- многочисленные обращения – «свет», «кума», «куманек» – которые подчеркивают фамильярный характер отношений персонажей;

- пословицу – «дело мастера боится» – ее смысл в том, что дело спорится только при условии, что за него берется настоящий мастер;

- ряды однородных членов предложения – «пошли, засели»; «натешился, наелся, идет»; «умнее быть и не ходить», состоящие почти сплошь из глаголов, наполняющих произведение действием;

- фразеологизм – «в добрый час» – как пожелание удачи, благополучия, счастливого пути;

- аллитерацию – «сапожник, пирожник», «спросить иль выслушать … совета» – поэт намеренно использует сходные формы слов и свистящие согласные для создания звукового акцента;

- метафору – «мучил завистью»;

- вопросно-ответную форму изложения, так как диалогизация делает речь живой и достоверной;

- антитезу – «пироги печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», содержащую «перекрестный» смысл.

Значение слова «тачать» требует пояснения – оно означит «шить, изготовлять шитьем» и относится преимущественно к сапожному делу.

Мораль этой басни будет актуальна всегда, так как она касается природы человека, а человеческая натура неизменна. Вывод таков: любому человеку следует найти свою нишу, дело, которое получается делать лучше, чем его делают остальные, а не слепо копировать занятия окружающих, какими бы престижными или привлекательными они не казались.

Рубрики стихотворения: Анализ стихотворений ✑ Басни Крылова ✑

Басни

Тришкин кафтан

У Тришки на локтях кафтан продрался.Что долго думать тут? Он за иглу принялся:По четверти обрезал рукавов —И локти заплатил. Кафтан опять готов;Лишь на четверть голее руки стали.Да что до этого печали?Однако же смеется Тришке всяк,А Тришка говорит: «Так я же не дуракИ ту беду поправлю:Длиннее прежнего я рукава наставлю».О, Тришка малый не простой!Обрезал фалды он и полы,Наставил рукава, и весел Тришка мой,Хоть носит он кафтан такой,Которого длиннее и камзолы._____

Таким же образом, видал я, иногдаИные господа,Запутавши дела, их поправляют,Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.

короткая басня, которая легко учится

короткая басня, которая легко учится

Белка

В деревне, в праздник, под окномПомещичьих хором,Народ толпился.На Белку в колесе зевал он и дивился.Вблизи с березы ей дивился тоже Дрозд:Так бегала она, что лапки лишь мелькалиИ раздувался пышный хвост.«Землячка старая,— спросил тут Дрозд,— нельзя лиСказать, что делаешь ты здесь?» —«Ох, милый друг! тружусь день весь:Я по делам гонцом у барина большого;Ну, некогда ни пить, ни есть,Ни даже духу перевесть».—И Белка в колесе бежать пустилась снова.«Да,— улетая, Дрозд сказал, — то ясно мне,Что ты бежишь, а всё на том же ты окне»._______

Посмотришь на дельца иного:Хлопочет, мечется, ему дивятся все:Он, кажется, из кожи рвется,Да только все вперед не подается,Как Белка в колесе.

белка в колесе

белка в колесе